こんにちは、AI×クリエイティブを発信するVtuber「あずきちゃんねる」のあずきです。

今回は日本発の音楽生成AI「FUJIYAMA AI SOUND」について取り上げます!

FUJIYAMA AI SOUNDとは?

Suno や Udio に代表される「AI作曲」が当たり前になりつつある中、日本発の新しい音楽AIが登場しました。

その名も、FUJIYAMA AI SOUND。

Amadeus Code と富士通が共同開発したこのプロダクトは、7月1日に都内で開かれた発表会でお披露目されました。

会場にはクリエイター、メディアが集まり、開発チームはこう語ります。

「AIは、あなたの想像力を拡張する楽器です。」

そして、このサービスが他の音楽生成AIと大きく違うのは、著作権が完全にクリアされた商用利用可能な音源であり、かつ「1曲1ダウンロード制」で同じ素材が二度と売られない唯一無二の仕組みがある点です。

私はこの発表会の内容をまとめ、YouTube に動画を公開しました。

その動画には、クリエイターたちから数多くのコメントが寄せられ、現場ならではの賛否や、リアルな声が見えてきました。

この記事では、FUJIYAMA AI SOUND のサービスの全貌とともに、実際に寄せられたクリエイター目線の意見を紹介しながら、私の率直な感想も綴ります。

🎶Amadeus Code ってどんな会社?

元プロデューサー/エンジニア陣が 「誰でも作曲できる世界」 を掲げ、iOS 向け AI ソングライティング・アプリ 『Amadeus Code』著作権フリー楽曲ライブラリ 『Evoke Music』などを展開。

プロダクトの仕組み ─「30 秒の一点モノ素材」を売るセレクトショップ

FUJIYAMA AI SOUND は、よくある「AIがその場で完成曲を作る」スタイルではありません。毎日AIが自動生成した音楽素材の中から、人間が試聴して厳選した“30秒の一点モノ”素材を、ライブラリに並べる形式です。

ユーザーはそこから気に入ったものを選んで購入する、“音楽のセレクトショップ”のような仕組みになっています。

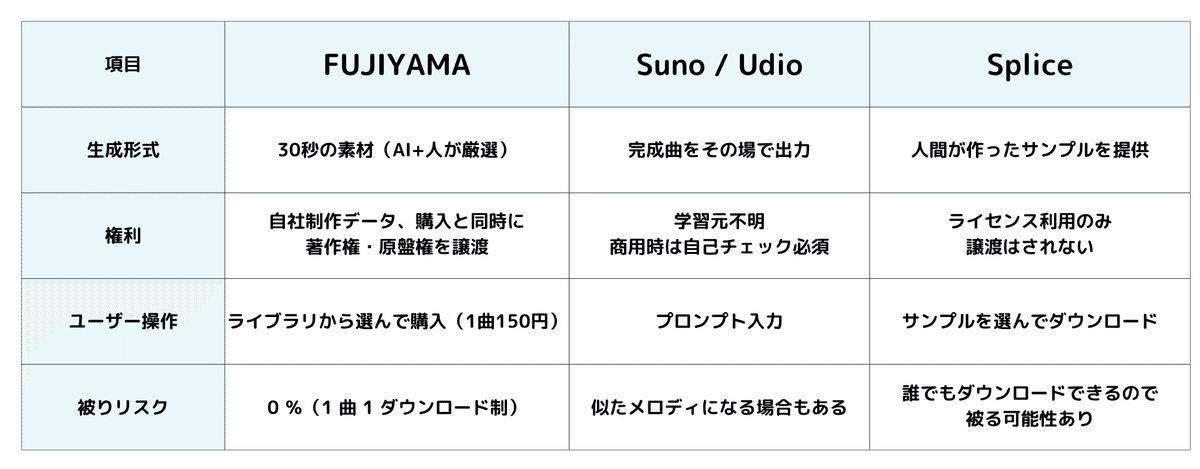

では、他の代表的なAI音楽サービス(SunoやUdio)と、何がどう違うのか?

以下の比較表にまとめました。

さらに、特徴的なポイントは以下のとおり。

- 生成スピード:30 秒トラックを約 6 秒で生成

- リズム隊なし:現行サンプルはメロ・コード主体。ドラム/ベースは各自で追加する設計。

- プロンプト生成:同時アクセス調整のためイベント来場者から順次テスト開始、8 月一般公開目標。

- MIDI出力:今後実装検討中

🎵MIDI について

発表会 Q&A では「現時点で直接の MIDI 書き出しは未対応。読み込み→MIDI 変換技術を検証中」と明言。

一部、事前にでていた関連記事にはMIDI対応ととられる内容がでていたものの、現状未実装とのことで間違いないようです。

権利まわりについて

開発責任者の井上さんのエピソードが印象的でした。

「弁護士に相談しても明確な答えが得られなかったので、自分でロースクールに入り直し、知財を学び直した」と語っていて、正直この方、凄いな!と驚きました。

FUJIYAMAの権利設計は以下のとおりとなっています。(以下は、発表会でのQAの内容をもとにしています)

📄 著作権の仕組み

AIと人が協働して作った素材は、いったん Amadeus Code に帰属したうえで、購入者に譲渡されます。

また「人格権は行使しない」という条項も盛り込まれていて、安心感があります。

🎥 YouTube Content IDについて

プラットフォーム側では、YouTubeのContent IDに登録したり検知したりする仕組みはありません。

購入者がディストリビューター経由で登録することは可能ですが、その場合は各社のポリシーに沿う必要があります。

🗑️ データの取り扱い

購入された素材は、一定期間後にサーバー上からも削除される設計です。

これによって二重販売や、後からの誤検知などのリスクを防いでいます。

しかしながら、手に入れた音源は安心して使える設計になっているものの、もしそれが既存の曲とたまたま似ていたらどうするのか……。

そんな「万が一」に言及する声も、YouTubeのコメントの中にありました。

確かに、それは一理あるなと思いました。

著作権が完全に譲渡され、クリエイターが自由に素材を使える仕組みなのは素晴らしいのですが、それでも万が一のときの対応は、結局ユーザー自身が背負うことになります。

これはFUJIYAMAに限らず、どの生成AIでも同じです。

「商用利用OK」「著作権フリー」と書いてあっても、もしトラブルが起きたときに誰かが責任を取ってくれるわけではない、という現実も見えてきます。

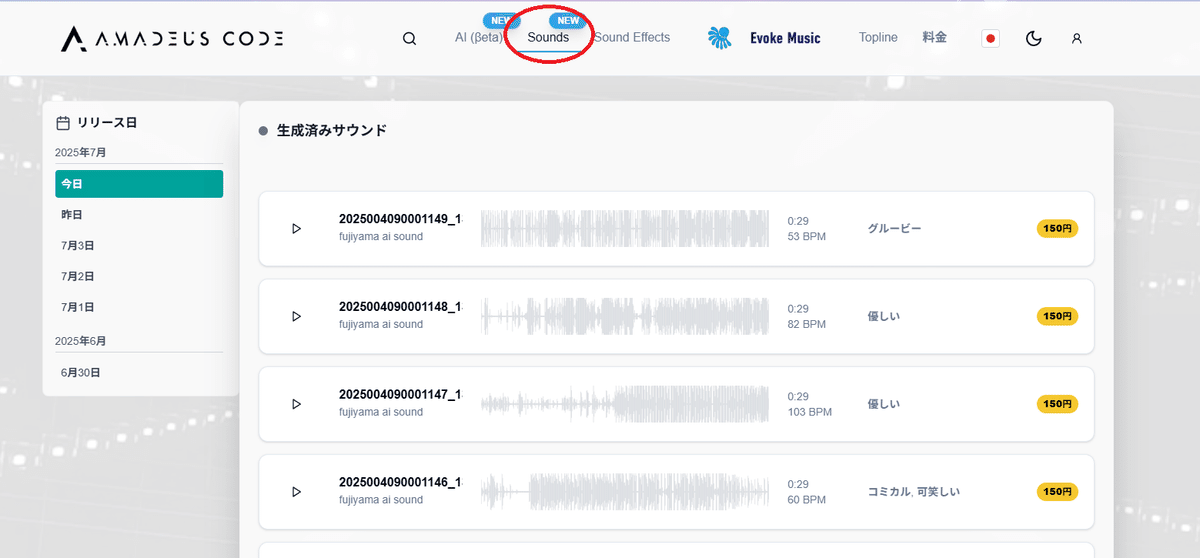

FUJIYAMAが生成したサウンドを試聴・購入するには?

FUJIYAMA AI SOUNDが毎日生成・厳選したサウンドは、Amadeus Codeの公式サイトから試聴・購入することができます。購入後は、著作権と原盤権があなたに譲渡される仕組みで、同じ音源が他の人に販売されることはありません。

手順はとてもシンプルです。

📝 試聴・購入の手順

① Amadeus Code のサイトにアクセスします

👉 https://amadeuscode.ai/ja/sounds

② 「Sound」が日付ごとの生成済みサウンドが並んでいるページです。気になるトラックをクリックすると試聴できます。(試聴に必要なログインはGoogleアカウントまたはApple IDとの連携で可能です。)

③ 気に入ったサウンドが見つかったら、右側の「150円」ボタンをクリックして購入手続きへ進みます。

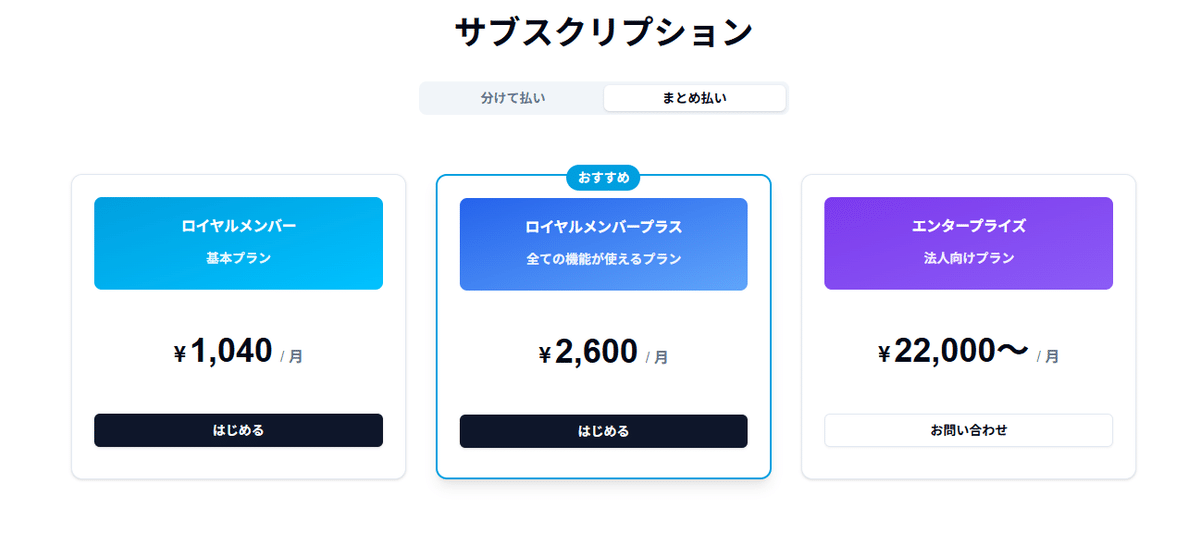

💰 料金プランについて

FUJIYAMA AI SOUNDを利用するには、まずAmadeus Codeのサブスクリプションに加入する必要があります。基本的には、月額の利用料+購入時の個別料金(1曲150円)という構成です。

月ごとに支払うプランも別途あります。

🔎 なぜ「サブスク+150円」なの?

「サブスクに入ってるのに、なぜ1曲ごとにお金がかかるの?」と感じる方も多いと思います。

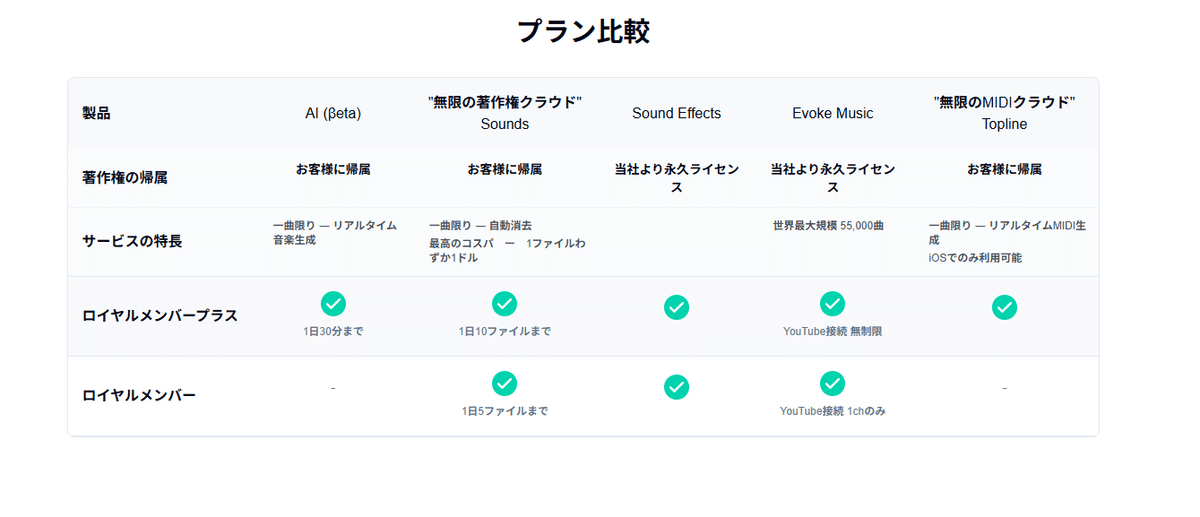

これは、150円が「著作権譲渡に伴う売買契約の対価」だからです。

月額のサブスク料金は、効果音や大規模なBGMライブラリなどのサービスを含む音楽配信プラットフォーム「Amadeus Code(以前は”Evok Music”の名)」 全体のサービス利用料です。

その中で、FUJIYAMAのAIサウンドが並ぶ「Sounds」は、一点モノの音源を購入者に完全譲渡する仕組みのため、別途150円がかかります。つまり、サブスクはサイトの利用権、150円は音源の所有権、という違いです。

イベント Q&A でわかったこと(抜粋)

発表会での質疑応答の中から、特に気になったポイントを簡単にまとめます。

📄 30秒固定なの?

現状はすべて30秒の素材で提供されています。

これは「短尺動画やSNSで使いやすい長さ」を意識しているためだそうです。ただし、将来的には秒数を指定できるようにしたいとのことでした。

📄 1日にどれくらいの曲が出るの?

今は1日に約300曲を目標に、AIが自動生成したものを人がチェックしてキュレーションしています。

さらに今後は生成数も増やしていく予定です。

📄 MIDI書き出しはできる?

現時点ではMIDIでの書き出しには対応していません。

ただし、MIDI変換技術の導入については検討中とのことです。

📄 検索のしやすさは?

まずは「感情タグ」で探せるようにしていて、たとえば「楽しい」「切ない」といった気分で検索できるようになっています。

将来的にはジャンル別など、ユーザーの要望に応じて改良していきたいそうです。

FUJIYAMAのターゲットは誰なのか?

- 映像制作者

例えば、1分30秒の映像に対して、権利フリーのBGMを3曲450円で確保でき、納期も短縮できる。 - 商業作曲家・広告音楽

「素材被り0%」だから、クライアントワークでも安心して提案できる。 - DTM初〜中級者

AIが生んだユニークなメロディをアレンジ練習に使い、アイデアの引き出しを増やせる。 - AI楽曲を販売したい人

譲渡契約付きなので、ストア配信やCDプレスも可能。

このサービスは、音楽制作者、そして映像クリエイター向けに設計されたものと感じます。

YouTube でのリアルな反応

YouTubeに投稿した動画には、さまざまな意見が寄せられました。

全体として「期待」と「不安」が入り混じった、まさに賛否両論という印象です。印象的だったコメントを、ポジティブ・中立・ネガティブに分けて紹介します。

🔷 ポジティブな意見

- 「新しいユーザーに向けた国産のサービスなので注目してます!」

- 「国産AI応援したいですね!」

- 「生成AIに風穴を開けるアイディア」

- 「音源のパーツ販売はほかでもありますが、唯一無二と著作部分が他と違いますね。」

🔷 中立的な意見

- 「即戦力のある素材をどれだけ用意できるか、でしょうね」

- Sunoなどの競合もクリエイター向けに進化していて、競争が激化しそうとの声。

- 業界全体のリスクとして、AIによる自動作曲や音声合成に関する訴訟問題への懸念。

🔷 ネガティブな意見

- 「アレンジできる人ならもっと高音質で自由度の高い手段があるし、できない人は素材を活かせない。誰向けなのかわからない」

- 「音楽に詳しい人が使うサービスらしいけど、そういう人はそもそも自作じゃないかな?」

- 「AIが作ったメロディを人間が豪華にアレンジするのは本末転倒」

- 「いかにも日本らしい、方向性がずれてるサービスな気がする」

- 「『全く誰とも被らない』は、まあ無いかな…」

- 「Sunoで生成した曲をステムで切り分けたほうがスムーズで独創的」

- 「AIが作っているかどうかは購入者にとっては重要ではないのでは?」という指摘。

- 著作権についても、「結局は先に公開した者勝ちで、似ていれば問題になるのでは」という懸念も。

私がYouTubeでFUJIYAMAを紹介した理由

日本製だから応援したい、という気持ちも正直あります。

それに加えて、この活動を始めてから、プロの現場で「SunoなどAIが作った曲の著作権はどうなりますか?」という問い合わせを受ける機会が増えたのも大きな理由です。

もちろん私は専門家ではないので、公式が発表している範囲の知識しかありません。それでも、「AIが作った曲を発表することで、どんなリスクがあるのか」と今後AIとの付き合い方で悩むクリエイターの声を、目の当たりにしてきました。

使わなければいい、それだけなんですが…でも、実際の現場では「使いたい理由」があるのも事実です。

だからこそ、このFUJIYAMAが、そんなクリエイターの「選択肢のひとつ」になればと思い、動画を作りました。

ただ、実際の反応を見ていると、クリエイターが求めている形とは少し違うのかもしれない、とも感じています。

発表会では、FUJIYAMA AI SOUNDの素材をもとにクリエイターが仕上げた楽曲が紹介されていました。「AIが生成したデータを、ミュージシャンがどう曲に仕上げるのか、そのプロセスを見てみたい」と興味を持つ一方で、見たことのない食材を渡されて「これで美味しい料理を作って」と言われているような感覚もあります。

現時点でFUJIYAMAが提供している素材が、プロの現場でも十分に使えるのか、素人の私にはまだ判断がつきません。それでも、今後クリエイターが本当に求める形に進化していってほしいと願っています。

権利面にフォーカスした設計だからこその難しさもあると思いますが、日本発の音楽生成AIが、もっとクリエイターの役に立つ存在になることを願い、応援しています。

では今日はこのへんで!

コメント